線維芽細胞移植のリスクや副作用|術後の過ごし方での注意点も紹介

線維芽細胞移植には、どのようなリスクや副作用があるのでしょうか。メリットしか知らないと、「イメージと違った」と後悔することがあるかもしれません。移植を受ける際は、リスクや副作用について知っておくことも大切です。

本記事では、線維芽細胞移植のリスクや副作用について紹介します。移植後の注意点や流れも紹介しますので、施術を受けるかの検討材料として、ぜひご覧ください。

線維芽細胞移植とは?

線維芽細胞(せんいがさいぼう)移植とは、自分自身の肌細胞を培養して移植する治療のことです。肌に線維芽細胞が増えると、コラーゲン・エラスチン・ヒアルロン酸などを作り出し、肌のハリや弾力が戻る効果に期待できます。

肌の真皮にあるのが線維芽細胞です。線維芽細胞は、加齢や紫外線によるダメージなどで減少していき、食事やサプリメントをとるだけでは増やせません。

線維芽細胞移植では、採取して培養した線維芽細胞を移植して、老化が起こる前の肌の状態へと戻します。自分の細胞を使う線維芽細胞移植は効果の出方が緩やかで、自然な仕上がりになることが大きな特徴です。移植に年齢制限はなく、どの年代であっても関係なく施術を受けられます。

「たるみやシワを根本的に改善したい」とお考えのかたにおすすめの施術です。額・頬・目尻・ほうれい線・首などを始め、さまざまな場所に施術できます。

線維芽細胞移植に期待できる効果

線維芽細胞移植を受けると、次のような効果に期待できます。

- 皮膚のたるみやシワを改善する

- 肌の老化を抑える

移植によって真皮の線維芽細胞が増えると、コラーゲン・エラスチン・ヒアルロン酸などを再生成することができます。その結果として、たるみやシワなどを改善し、老化の進行を抑えられるでしょう。乾燥や顔全体の小じわなどにも効果が期待できる施術です。

線維芽細胞移植の効果が出るまでの期間

線維芽細胞移植の効果を実感するまでにかかる期間の目安は、1か月~3か月ほどです。効果が出るまでの期間には個人差があります。ヒアルロン酸注射やボトックス注射などとは違い、線維芽細胞移植は即効性の高い治療ではありません。

効果が持続する期間は、2~3年が一般的な目安です。6か月~1年に1度のペースで治療を受けると、継続的な効果が得られるでしょう。

再生医療のご予約はコチラ

線維芽細胞移植のリスク・副作用

線維芽細胞移植は自分自身の細胞を培養して増やし、活性化させて肌に戻す治療方法です。異物を注入する方法とは違い、アレルギーを起こす可能性は極めて低いでしょう。

ただし、移植では次のようなリスク・副作用が生じる可能性があります。

- 腫れや内出血

- 麻酔薬へのアレルギー

- 細胞の異常増殖による硬結やしこり

リスク・副作用についてもそれぞれ見ていきましょう。

腫れや内出血

線維芽細胞移植で考えられる代表的なリスクが、腫れや内出血です。細い注射針を使って細胞を移植するため、腫れ・内出血・赤みなどの症状が出ることがあります。

移植による症状が続く期間の目安は、1日~1週間です。切開を行わない施術であるため、腫れや痛みは短期間で落ち着きます。

症状が強い場合や長引く場合は、施術を受けたクリニックで相談しましょう。

麻酔薬へのアレルギー

自分の細胞を使う線維芽細胞移植は、アレルギーを起こすリスクが低い方法です。しかし、皮膚の採取や移植で使う麻酔薬でアレルギーが出ることがあります。麻酔薬のアレルギーで多いのは、赤み・発疹・腫れなどの症状です。また、アレルギーでは、呼吸困難やアナフィラキシーショックなどの症状が出る可能性もあります。

過去に麻酔薬でアレルギーやアナフィラキシーショックを起こした経験があるかたは、医師に相談してください。

細胞の異常増殖による硬結やしこり

稀ですが、線維芽細胞移植では、細胞の異常増殖による硬結やしこりが起こることもあります。硬結(こうけつ)とは、炎症やうっ血などが原因で、やわらかい組織が硬くなる現象のことです。

硬結やしこりなどの症状が出た場合は、施術を受けたクリニックを受診しましょう。

再生医療のご予約はコチラ

線維芽細胞移植後の過ごし方での注意点

移植後は過ごし方にも注意が必要です。過ごし方によっては、腫れや内出血などが悪化したり、細胞が定着しにくくなるおそれがあります。時期別の過ごし方での注意点も紹介しますので、ぜひチェックしてみてください。

移植当日

移植当日はメイクや入浴を控えましょう。サウナもNGです。シャワーは当日から可能ですが、施術前に済ませておくことをおすすめします。

腫れや内出血を防ぐためにも、安静に過ごしましょう。

移植後1週間

移植後1週間は激しい運動を控えましょう。軽い運動であれば、移植の翌日から可能です。腫れや痛みがあるうちは、洗顔時に強くこすらないよう注意する必要があります。

移植後1か月

移植後1か月は、フェイシャルエステ・マッサージなど、肌への刺激となる施術を控えましょう。肌に過度な刺激を与えると、細胞が定着しにくくなるおそれがあります。

美容クリニックでほかの施術を受けているかたは、医師への確認が必要です。施術によっては、線維芽細胞移植との相乗効果に期待できる場合もあります。

再生医療のご予約はコチラ

線維芽細胞移植の流れ

線維芽細胞移植を検討しているのなら、どのように進めるのか、流れも確認しておきましょう。治療にあたっては何度か通院する必要があります。移植の一般的な流れを紹介しますので、ぜひご覧ください。

1. クリニックで問診やカウンセリングを受ける

移植を希望する場合、まずはクリニックでの問診やカウンセリングが必要です。カウンセリングでは、肌の状態の確認も行われます。疑問があればカウンセリングで確認しておきましょう。

2. 検査を受ける

感染症の有無などを調べる血液検査を受けます。結果が出るまでには、おおよそ1週間かかります。

3. 線維芽細胞の採取や採血を行う

血液検査の結果に問題がなければ、耳の後ろの皮膚を採取します。耳の後ろから皮膚を採取するのは、紫外線の影響が少なく、傷痕も目立ちにくいためです。

局所麻酔を行うため、採取時の痛みはほとんどありません。採取する皮膚は米粒程度の大きさで、ごくわずかです。皮膚の採取後は、細胞を培養するための血液を採ります。

採取できるのは自分の線維芽細胞のみです。安全に施術を行うため、子どもや兄弟姉妹など、自分以外の線維芽細胞を移植することはできません。

4. 線維芽細胞の培養が行われる

専門の施設で、採取した線維芽細胞の培養が行われます。線維芽細胞の培養にかかる期間は、4~6週間です。

5. 線維芽細胞を移植する

大量に培養した線維芽細胞を、肌の気になる部位に注射して移植します。初回の移植は細胞を定着させるために、3か月程度あけて2回を一連の治療としておこない、以降は6~12か月おきのメンテナンスを行います。

移植後は医師の指示に従って過ごしましょう。

6. 定期検診を受ける

移植後は定期検診を受けます。定期検診のタイミングはクリニックで相談しましょう。料金はかかるものの、採取した細胞を保管しておくことも可能です。

再生医療のご予約はコチラ

線維芽細胞移植を安全に受けるための注意点

線維芽細胞移植を安全に受けるために、以下の点に注意しましょう。

- 再生医療の届け出を行っているクリニックを選ぶ

- リスクや副作用について十分な説明を受ける

- 過去の麻酔薬アレルギーについて医師に伝える

- 移植後の過ごし方について指示を守る

- 異常を感じたらすぐにクリニックに相談する

線維芽細胞移植は肌の悩みの改善に効果的な方法

線維芽細胞移植は、加齢や紫外線によるダメージなどによるたるみやシワなどの改善に効果的な方法です。即効性はないため、効果を実感するまでには時間がかかります。

線維芽細胞移植は自分自身の細胞を採取して使う方法であるため、拒絶反応が起こる可能性は低いでしょう。ただし、腫れ・内出血・麻酔薬へのアレルギーなどを引き起こすリスクがあります。

公的医療保険が適用されない自由診療となるものの、線維芽細胞移植は長期的な効果に期待できる施術です。

興味があるかたは、ぜひクリニックでカウンセリングを受けてみてください。

再生医療のご予約はコチラ

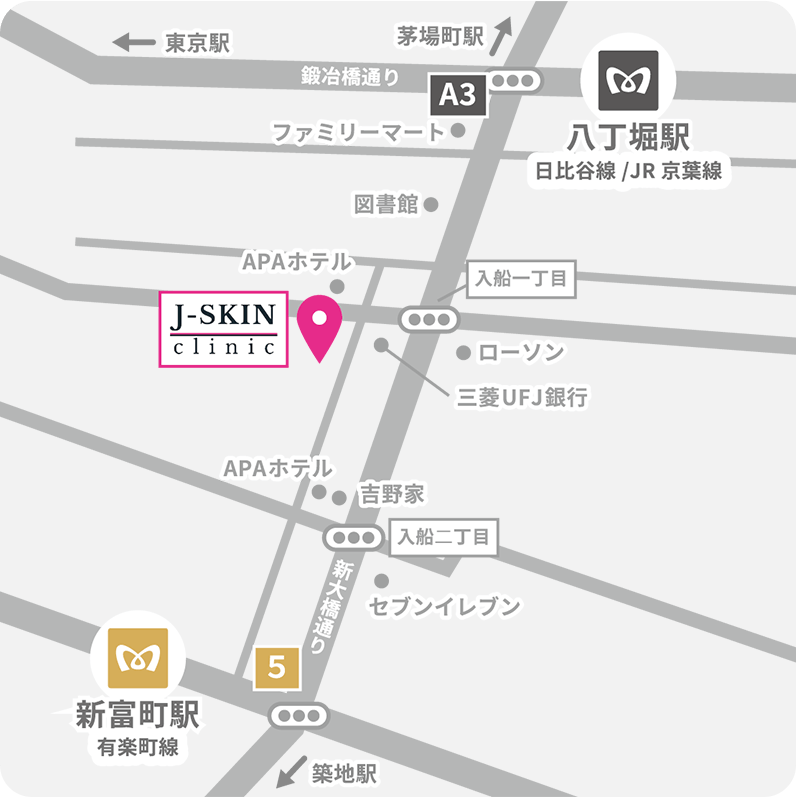

JSKINクリニック東京銀座

東京都中央区新富1-15-3 新富・ミハマビル5F

・東京メトロ日比谷線・JR線 八丁堀駅より徒歩2分

・東京メトロ有楽町線 新富町駅より徒歩4分

<慶應義塾大学病院認定の美容医療クリニック>

JSKINクリニック医師 牧野潤

慶應義塾大学医学部卒業、形成外科学会認定専門医

現在はJSKINクリニック代表医師、および慶應義塾大学医学部 形成外科 助教(慶應病院美容外来担当医)を務める。

所属:日本形成外科学会、日本再生医療学会、日本美容外科学会(JSAPS)、日本レーザー医学会

発表:日本形成外科学会学術集会(シンポジスト、口頭演者)、日本美容外科学会(JSAPS)(口頭演者)、韓国形成外科学会(口頭演者)

メディア: ホンマでっか!?TV(フジテレビ)、婦人画報、雑誌ゲーテ/GOETHE、MXテレビ、その他webメディアでの監修多数