茶クマがあるならレーザー治療で改善をめざしてみませんか。保険適用外ではあるものの、レーザーは茶クマの効果的な治療法です。

本記事では茶クマができる原因やおもな治療方法などについてわかりやすく紹介します。お悩みを解消するためのヒントとして、ぜひ内容をチェックしてみてください。

茶クマとは?

「茶クマ」は文字どおり、目の下にできる『クマ』の一種です。色素沈着が原因となっていることが多いため、スキンケアだけでは予防・改善しづらいでしょう。

目元は皮膚が薄い場所で、ちょっとした刺激や紫外線などでもメラニン色素が発生します。肌のターンオーバーが正常であれば、メラニン色素が生成されても排出することが可能です。しかし、ターンオーバーが乱れるとメラニン色素が排出されず、茶クマが発生してしまいます。

茶クマができる原因と予防方法

茶クマができる原因にはどのようなものがあるかを知っておくと、対策や予防に役立てられるでしょう。代表的な原因として知られているのが次の5つです。

- 色素沈着

- 紫外線

- 乾燥

- 加齢

- 摩擦による刺激

5つの原因についてそれぞれ解説します。

1. 色素沈着

茶クマができる特に大きな原因が色素沈着です。摩擦や刺激などでメラニン色素が蓄積すると、色素沈着が起きて茶クマができてしまいます。

以下に該当するかたは茶クマができやすいため、注意しなくてはなりません。

- アレルギーや花粉症などで頻繁に目元を擦っている

- 洗顔やクレンジングで力を入れてしまう

アレルギーや花粉症によるかゆみや違和感で目を擦っているのなら、目薬を活用してみましょう。洗顔やクレンジングでは、力を入れないことも大切です。

2. 紫外線

紫外線も茶クマを引き起こす原因のひとつに挙げられます。紫外線対策をせずに屋外で過ごすことが多いと、茶クマができやすくなるでしょう。

茶クマの予防には日常での紫外線対策が重要です。季節を問わず日焼け止め・帽子・日傘などを活用し、紫外線を防ぎましょう。

3. 乾燥

肌が乾燥するとターンオーバーが乱れてバリア機能が低下し、メラニン色素の生成量が増えてしまいます。その結果として茶クマが生じることもあるでしょう。

目元は皮脂腺がなく乾燥しやすい場所です。肌のターンオーバーを整えるためにも、アイクリームや美容液で保湿しましょう。

4. 加齢

加齢も茶クマの原因のひとつです。加齢で肌のターンオーバーが遅くなると、メラニン色素の排出がうまくいかず、色素沈着が起きやすくなります。また、年齢を重ねて皮膚が薄くなり、茶クマがより際立って見えることもあるでしょう。目の下にあるシワが重なって茶色く見えることもあります。

加齢自体は誰にでも起こることで、予防はできません。生活習慣やスキンケアを見直して、ターンオーバーを整えましょう。

5. 摩擦による刺激

摩擦による刺激も、茶クマを引き起こします。洗顔やクレンジングでは摩擦による刺激を与えないよう注意しましょう。肌に合わないスキンケア用品やメイク用品の使用を控えることも大切です。

茶クマのおもな治療方法

茶クマのおもな治療方法は次の3つです。

- 内服薬

- 外用薬

- レーザー治療

治療方法についてもそれぞれ解説します。

内服薬

茶クマの治療では次のような内服薬も使われています。

- ビタミンC……メラニン色素の生成を抑える

- トラネキサム酸……メラニンを作り出す細胞の働きを抑制する

- タチオン……メラニン色素の生成を抑える

内服薬は、レーザー治療後に茶クマの再発防止を目的に処方される場合もあります。クリニックで内服薬が処方されたら、医師の指示に従って服用しましょう。

外用薬

茶クマの治療では外用薬を使う方法も一般的です。茶クマの治療で使われることが多い外用薬には、次のようなものがあります。

- ハイドロキノン……メラニン色素の生成を抑制する

- ビタミンC……メラニン色素の生成を抑える

- レチノール……ターンオーバーを促しメラニン色素を排出する

外用薬も、レーザー治療後の再発防止を目的に処方される場合があります。内服薬と同じように、外用薬も医師の指示に従って使用しましょう。

レーザー治療

茶クマの治療でも広く使われているのがレーザーです。代表的な種類が、ロングパルスYAGレーザーによるトーニングなどです。

使用するレーザーの種類や費用はクリニックによって違いがあります。治療を受けたら、茶クマの再発を防ぐために紫外線対策を行ってください。

茶クマ治療の費用相場

自由診療であるためクリニックによって違いますが、一般的な茶クマ治療の費用相場は以下のとおりです。

- 内服薬……3,000~10,500円程度

- 外用薬……3,000~10,000円程度

- レーザー治療……1~3万円(1回あたり)

レーザー治療は5~10回程度の施術が必要です。ただし、必要な施術回数はクマの濃さによっても変わってきます。治療を検討するにあたってカウンセリングを受ける際は、料金だけでなくレーザーの施術回数も確認してみましょう。

レーザーを使った茶クマ治療のメリット

レーザーを使った茶クマ治療のメリットは次の2つです。

- シミやたるみの改善もめざせる

- 毛穴が目立たなくなる

使用するレーザーの種類によってはシミの改善もめざせます。なぜなら、シミもメラニン色素が原因となって発生するものであるためです。

また、レーザー治療ではたるみの改善にも効果が期待できます。たるみを改善できるのは、レーザーの照射によって、コラーゲンやエラスチンなどが増生されるためです。

皮膚のたるみが改善することで、毛穴の開きも目立たなくなるでしょう。

レーザーを使った茶クマ治療のデメリット

レーザー治療には次のようなデメリットもあります。

- 回数を重ねる必要がある

- 保険適用外である

レーザー治療の場合、1回でてきめんに効果ができる治療は一般的にはありません。肌の代謝を促すように、定期的に治療を重ねることが推奨されます。

クマ治療は、保険適用外となってしまうことも大きなデメリットです。美容を目的とした治療は保険が適用されないため、基本的に自由診療になってしまいます。茶クマのレーザー治療は5~10回の施術が必要で、すべての費用が自己負担です。

治療を検討しているかたは、想定される回数や費用などについてカウンセリングで確認しておきましょう。

茶クマはレーザーによる治療がおすすめ!

目の下にある茶クマは目立ってしまうため、どうやって解消したらよいのか悩んでいるかたも多いでしょう。濃い茶クマは、ファンデーションやコンシーラーでも隠し切れないことがありますよね。

茶クマでの悩みを解消するなら、レーザーによる治療が効果的でおすすめです。レーザー治療を選択肢のひとつとして検討してみませんか。茶クマは色素沈着や加齢などで引き起こされるため、自力での解消は困難です。何度か通院する必要はあるものの、クリニックで受けるレーザー施術であれば改善に期待できるでしょう。

自分に合った治療法を知るために、まずはクリニックでカウンセリングを受けてみてくださいね。

目の下のクマは保険適用での治療が可能なのでしょうか。クマが目立っていて治療を検討しているなら、保険適用できるかは気になるところですよね。「なるべく費用を抑えて治療したい」とお考えのかたも多いでしょう。

本記事では、クマ治療での保険適用についてわかりやすく紹介します。治療にかかる費用を抑える方法も紹介しますので、ぜひ参考としてご覧ください。

クマの治療は保険適用で受けられる?

クマの治療は基本的にほぼ全例のケースが保険適用外となります。なぜなら、クマの治療は「美容面での改善」がおもな目的だとみなされるためです。ただし、病気によるクマなら保険適用で治療が受けられるケースもあります。

クマ治療で保険適用できるかを判断するのは医師です。自分では判断できないため、気になるときはクリニックで診察を受けましょう。保険が適用されるケースと適用されないケースについて、それぞれ紹介します。

クマの治療で保険が適用できるケース

クマの治療で保険が適用できるのは、日常生活に支障が出ている場合です。以下のような場合であれば、保険適用で治療できる可能性が高くなります。

- 視野に影響している

- 目の乾燥が強い

- 炎症や感染症を繰り返している

ただし、保険適用での治療には切開や縫合があるため、身体にかかる負担が大きくなるでしょう。費用は抑えられるものの、保険適用で受けられるのは健康面での改善を目的とする治療で、美しく仕上げられるとはいえません。

保険適用でクマ治療が受けられる代表的なケースについて、それぞれ解説します。

視野に影響している

目の下のクマが視野に影響していて生活に支障がある場合、保険適用で治療できる可能性があります。具体的には、目の下にあるたるみが視界を遮るようなケースです。ただし、視野に影響していても生活に支障がなければ、保険適用は難しいでしょう。

目の乾燥が強い

目の下にある組織が弱っていてうまく目を閉じることが出来ず目の乾燥が強い場合も、保険適用で治療できることがあります。たとえば、目を閉じていても眼球が露出して、ドライアイや目の痛みを引き起こすような場合です。

炎症や感染症を繰り返している

目の下のクマが炎症や感染症を繰り返している場合も、保険適用で治療が受けられるでしょう。ただし、保険適用で治療できるのは炎症や感染症のみです。美容面での改善を目的としているわけではありません。

クマの治療で保険が適用できないケース

保険が適用できないのは、見た目の改善を目的にクマ治療を受けるケースです。クマ治療を希望する人の多くは、見た目の改善を目的としています。そのため、ほとんどのクマ治療が保険適用外となるでしょう。

クマ治療を希望するかたは、自由診療の治療方法をチェックしてみてください。

クマの治療にかかる費用の相場

クマの治療にかかる費用は、保険適用の有無で大きく変わってきます。また、自由診療では、どのクリニックで治療を受けるかも費用に影響する要素です。

目安として、費用の相場を見てみましょう。

保険適用の場合

保険適用では、通常は3割負担でクマ治療が受けられます。保険適用が可能になるかはクリニックで確認してみましょう。

保険適用外の場合

美容目的のクマ治療は保険適用外となり、金額はクリニックによって大きく違います。代表的な治療法の費用相場は以下のとおりです。

- レーザー治療……5万円前後

- ヒアルロン酸注射……5~10万円

- 手術……20~40万円

自由診療は治療の種類が豊富で、美しい目元をめざせます。

クマの治療にかかる費用を抑える方法

「見た目は改善したいものの、できるだけ費用は抑えたい」とお考えのかたも多いでしょう。クマ治療で費用を抑えたいのなら、次の方法があります。

- 費用を比較してクリニックを選ぶ

- 割引制度を活用する

2つの方法についてそれぞれ解説します。

複数のクリニックを比較する

クマ治療を受ける際は、複数のクリニックを比較したうえで選びましょう。自由診療では、クリニックによってメニューや費用が大きく違ってくるためです。

ただし、相場と比較して極端に安い料金を提示しているクリニックはおすすめできません。なぜなら、「多くのオプションが追加されて結果的に高額になった」という事例もあるためです。

トータルの費用が高額にならないよう、治療内容やアフターフォローの内容も比較してクリニックを選びましょう。

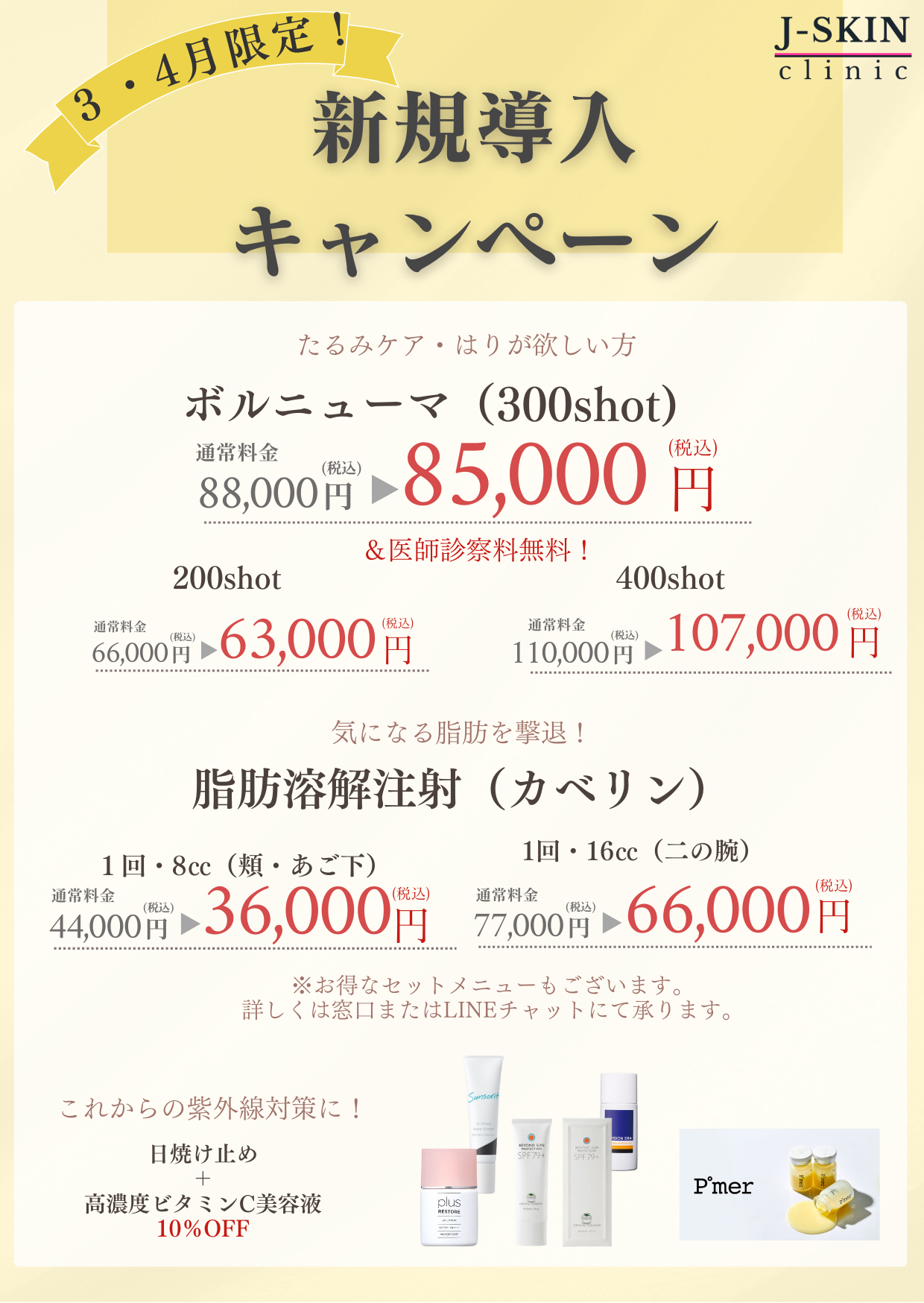

クリニックの割引制度を活用する

クマ治療の費用を抑えるなら、クリニックが提供している割引制度を活用する方法もおすすめです。クリニックによっては、モニター価格・キャンペーン価格での施術を行っています。割引制度を利用する場合は、事前に適用条件をチェックしてみましょう。

モニター価格での施術では、症例写真の提供が条件となる場合があります。

キャンペーンを実施するクリニックが多いのは、利用者が少ない長期休み以外の時期です。GW・お盆休み・年末年始以外の時期は、キャンペーン価格で施術が受けられることがあります。

クマ治療を受けるクリニックの選び方

クマ治療を成功させるためには、クリニック選びが重要です。クリニックの選び方には次のようなポイントがあります。

- 治療実績が多いクリニックを選ぶ

- 口コミでの評判がよいクリニックを選ぶ

- 無料カウンセリングを行っているクリニックを選ぶ

3つのポイントについてもそれぞれ確認してみましょう。

治療実績が多いクリニックを選ぶ

多数の実績を持つクリニックであれば、症状に合った適切な治療を受けられる可能性が高いです。手術治療だけでなく、手術以外の治療も含めて提案可能なクリニックで、本当に手術適応があるかを相談することが重要です。

口コミでの評判がよいクリニックを選ぶ

口コミでの評判がよいクリニックを選ぶことも大切です。SNSや口コミサイトなどで、実際に施術を受けた人による評判をチェックしてみましょう。悪い口コミが多いクリニックを避けると、失敗を防げる可能性が高くなります。「オプションを多数追加して結果的に高くなる」というクリニックも避けやすくなるはずです。

口コミを確認すると、施術に対する疑問や不安の解消にも役立つでしょう。

医師がカウンセリングを行っているクリニックを選ぶ

クマ治療は、医師がカウンセリングを行っているクリニックを選びましょう。よりよい治療効果を期待するためには十分なカウンセリングが必要不可欠です。しかしながら、実際に治療を担当する医師以外がカウンセリングを担当し、クリニックが推す治療に誘導するケースもあるようです。

カウンセリングでは、医師からの説明の内容や対応についてチェックしてみてください。カウンセリングでの対応が雑だと感じるようなクリニックは避けておくと安心です。メリットだけでなく、デメリットも丁寧に説明してくれるクリニックを選びましょう。

クマは種類が豊富な保険適用外の治療がおすすめ

基本的に、「見た目の改善」を目的としたクマの治療は保険適用外です。保険適用での治療ができるのは、クマによって日常生活に支障が出ている場合に限られます。

保険適用より費用は高くなるものの、クマの悩み解消なら自由診療による治療がおすすめです。自由診療による治療なら種類が豊富で、美しい仕上がりがめざせます。

治療内容や料金はクリニックによって違うため、比較して選んでくださいね。

肌の老化が気になるなら、線維芽細胞移植によって改善をめざす方法があります。線維芽細胞移植は、加齢によって衰えた肌の再生を促す効果に期待できる施術です。また、老化の進行を抑える効果にも期待できます。

加齢によるシワやたるみでお悩みのかたは、選択肢のひとつとして、線維芽細胞移植を考えてみませんか。

本記事では、線維芽細胞移植とはどのようなものか、わかりやすく解説します。安全性や施術の一般的な流れも紹介しますので、ぜひご覧ください。

線維芽細胞移植とは?

線維芽細胞(せんいがさいぼう)移植は再生医療のひとつで、若々しい肌を取り戻すための施術のことです。「線維芽細胞療法」「真皮線維芽細胞療法」など、クリニックによって多少呼び名に違いがあります。

線維芽細胞とは、真皮にあるコラーゲン・エラスチン・ヒアルロン酸などを生成する役割を持っている細胞です。施術では、自分自身の身体から線維芽細胞を採取して培養し、老化が気になる部分に注入することで、気になる症状を改善します。

細胞の培養や定着に時間がかかるため、線維芽細胞はすぐに効果が出るタイプの治療方法ではありません。時間をかけて少しずつ肌の状態を改善していく方法で、薬剤を注入する方法とは違い、自然な仕上がりに期待できます。採取した細胞は専用施設で冷凍保管をしておき、その後数年にわたって定期的に治療することも可能です。

一般的な美容医療の施術よりも費用は高くなるものの、長期的な効果に期待できます。

線維芽細胞移植の安全性

まだ新しい施術であるため、線維芽細胞移植の安全性に不安を感じるかたも多いでしょう。

自分自身の細胞を使う線維芽細胞は、人工の薬剤を体内に入れる施術とは違い、拒絶反応や副作用のリスクが低い治療方法です。手術の必要もないため、身体にかかる負担も抑えられます。

また、線維芽細胞移植を行っているのは、厚生労働省に「再生医療等提供計画書」を提出して、第Ⅱ種再生医療の認可を受けたクリニックです。細胞の管理や保管は「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」に則り、専門の施設で行われています。

そのため、線維芽細胞移植は安全性の高い治療だといえるでしょう。

線維芽細胞移植の流れ

線維芽細胞移植を受けるには、何度か通院する必要があります。カウンセリングから2回目の移植までにかかる期間の目安は2~3か月です。一般的な流れを紹介しますので、ぜひチェックしてみてください。

1. クリニックで医師の診察やカウンセリングを受ける

治療を検討している場合は、医師による診察やカウンセリングを受けましょう。

線維芽細胞移植は保険適用外で、全額自己負担です。治療にかかる費用はクリニックによって違ってきます。移植を行う部位・細胞の保管期間などによる費用の違いもありますので、カウンセリング時に確認しておきましょう。

2. 血液検査を受ける

線維芽細胞移植をすることが決まったら、感染症の有無などを確認するために血液検査を受けます。結果が出るまでに必要な期間は、おおよそ数日~1週間です。血液検査の結果によっては、移植を受けられないことがあります。

3. 線維芽細胞の採取や採血を行う

耳の後ろなどから細胞の抽出に使う皮膚を採取します。採取する皮膚は米粒程度の大きさです。局所麻酔により、痛みはほぼ感じないでしょう。

耳の後ろの皮膚を採取することが多いのは、紫外線のダメージを受けにくく、老化の進行が遅い場所であるためです。

また、細胞の培養に血清を用いるため、そのための採血も行います。

4.専門の施設で線維芽細胞を培養する

採取した皮膚や血液は専門の施設(CPC)に届けられ、線維芽細胞のみを抽出して培養されます。施設やクリニックによる違いもありますが、細胞の培養にかかる期間は4~8週間が目安です。

5.肌に線維芽細胞を移植する

培養・増殖した 線維芽細胞を、肌の気になる部位に注入します。細胞を定着させるために、はじめて3か月程度あけて2回注入し、以降は6~12か月おきにメンテナンスする方法が一般的です。

施術後はダウンタイムがあり、腫れや内出血などが出る場合があります。腫れや内出血などを抑えるために、施術当日の入浴・運動・飲酒は控えましょう。医師の指示に従い、安静に過ごしてください。

6. 定期検診を受ける

細胞を移植した後は、クリニックで定期検診を受けます。定期検診のタイミングは、施術を受けるクリニックで相談しましょう。

線維芽細胞移植に関するよくある質問

線維芽細胞移植を受けるなら、疑問や不安を解消しておくことが大切です。そこで、線維芽細胞移植に関するよくある質問と答えを紹介します。治療を受けるか検討する際の参考材料として、ぜひチェックしてみてください。

線維芽細胞移植に年齢制限はありますか?

線維芽細胞移植には「何歳まで」といった年齢制限が決められていません。どの年代であっても、細胞を培養・増殖して活性化することにより、肌の悩みの根本的な改善に期待できます。年代を問わず、「肌を若返らせたい」と考えているかたにおすすめの施術です。

ただし、細胞の採取前に行われる血液検査の結果によっては、移植が受けられないことがあります。

20代でも線維芽細胞移植が受けられますか?

20代・30代で肌の老化が気になっていないかたも、線維芽細胞移植を受けることが可能です。線維芽細胞移植は、肌の悩みの改善だけでなく、老化の抑制にも効果が期待できます。肌の老化による症状が出る前に施術を受けることによって、美肌の維持につながるでしょう。

若いうちに細胞を採取しておき、移植を受けるといったことも可能です。ただし、20代~30代で加齢による症状が少ない場合、「効果が少ない」と感じられる可能性があります。

線維芽細胞移植はほかの美容医療と併用できますか?

線維芽細胞移植は、ほかの美容医療との併用も可能です。線維芽細胞移植によって肌の状態を整えてからほかの施術を受けると、相乗効果に期待できるでしょう。

ただし、細胞の定着に支障が出る施術もあります。併用を検討しているかたは、事前にクリニックで相談しましょう。

線維芽細胞移植の治療部位は?

線維芽細胞移植のおもな治療部位は顔・首などです。シワ・たるみ・クマ・ニキビ跡・凹み・ほうれい線などの症状が出ている部位に細胞を移植すると、効果に期待できます。

ただし、細胞の移植量が多いと料金も増えることに注意が必要です。どのくらいの費用がかかるのか、あらかじめクリニックで確認しておきましょう。

子どもの線維芽細胞を移植できますか?

「子どもの細胞なら若返りの効果が高いのでは」と思われるかたも多いでしょう。確かに、若い細胞を使うと施術の効果を早く時間できる可能性はあるものの、線維芽細胞移植は自分自身の細胞を移植する施術です。安全性の問題から、子ども・兄弟姉妹など、本人以外の線維芽細胞を移植することはできません。

線維芽細胞移植を受ける際の注意点

線維芽細胞移植を安全に受けるために、以下の点に注意しましょう。

- 複数のクリニックでカウンセリングを受けてみる

- 信頼できるクリニック及び医師を選ぶ

- 施術によるダウンタイムを理解しておく

- 医師の指示に従って術後のケアをする

- 保証制度のあるクリニックで施術を受ける

肌の老化を改善するなら線維芽細胞移植がおすすめ

たるみ・シワなど肌の老化による症状でお悩みなら、線維芽細胞移植による根本的な改善がおすすめです。線維芽細胞移植を受けることで、自然な若々しさがめざせるでしょう。線維芽細胞移植は若い年代のかたにもおすすめの施術です。継続して治療を受けると、美肌の維持に役立ちます。

ただし、線維芽細胞移植は一般的な美容医療の施術よりも費用が高く、時間もかかる施術です。即効性を求める場合は、ほかの施術が適している可能性もあります。

興味をお持ちのかたは、ぜひクリニックのカウンセリングで相談してみてくださいね。

JSKINクリニックは慶應義塾大学病院との公式パートナーシップを結んでおり、医療連携をおこなっています。

慶應病院の正面玄関から入った1階廊下や、院内案内図の脇に当院がデジタルサイネージで紹介されています。

(美容医療を専門としたクリニックが掲載されることは稀)

慶應義塾大学病院から当院には、以下のような方が多くいらっしゃいます。

- 美容医療について興味はあったけど、どこで相談していいかわからない

- 慶應病院で別の治療中のため、併用できる美容医療を受けたい

- 万が一の際に慶應病院と連携できるクリニックで美容医療を受けたい

引き続き患者様の紹介・被紹介をおこなっていきながら、医療連携を深めてまいります。

慶應病院に通院中のかたもそれ以外の方も、お気軽にお問い合わせください。

毛穴の開きや黒ずみは、原因によって最適な治療法が異なります。

当院では肌状態に合わせて、医学的根拠に基づいた総合治療をご提案しています。

1. 乾燥による毛穴の開き

乾燥により肌のキメが乱れ、毛穴が目立ちやすくなります

- スキンケア(保湿重視)

- エレクトロポレーション(美容成分の電気導入)

- ボライト注射(肌育用ヒアルロン酸による肌の水分保持力向上)

2. 皮脂詰まり・黒ずみによる毛穴の開き

皮脂や角質が毛穴に詰まることで、毛穴が広がったり黒ずみが生じます

- スキンケア(肌代謝促進)

- ケミカルピーリング(角質・皮脂除去)

3. 産毛による黒ずみ

毛穴の黒ずみの原因が産毛の場合、医療レーザー脱毛が有効です

4. たるみによる毛穴の開き

加齢や紫外線などで肌の弾力が低下すると、毛穴が楕円形に広がります

- スキンケア(ハリ向上)

- オリディア(PLLA水光注射:コラーゲン生成促進)

- ブレッシング(ニードルRF:高周波による真皮の引き締め)

- ボルニューマ(RF:高周波によるリフトアップ)

- 真皮線維芽細胞移植(再生医療、肌細胞バンク)

5. ニキビ跡などによるクレーター毛穴

真皮深層において創傷治癒や再生を促す継続的な治療が必要です

- ブレッシング(ニードルRF+サブシジョン)

- 真皮線維芽細胞移植(再生医療、肌細胞バンク)

- 上記のコンビネーション治療

まずはご自身の毛穴タイプがどのようなものかを診察し、状態にあった毛穴対策を立てることが重要です。

お気軽にご相談ください♪