施術の概要

この手術は、まぶたの裏側(結膜)を切開し、前方に張り出した余剰な脂肪を除去する治療です。

- 主の効果:目の下のふくらみの緩和

- 副次的な効果(脂肪の前方への張り出し緩和に伴う)

-皮膚のたるみ進行の予防(皮膚が伸ばされにくくなる)

-目元皮膚の暗紫色調の緩和(暗紫色の眼輪筋の圧迫が緩和)

表面の皮膚にきずができず、裏の結膜の傷口は自然に塞がるため、術後に抜糸はありません。

今日・明日以降の過ごし方

術後24~48時間を正しく過ごすことで、その後の腫れや内出血を極力抑えることができます。

【当日】「安静」と「冷却」

- 目元を冷やす: 帰宅後、保冷剤をタオルで包み、まぶたの上から優しく冷やすと腫れが軽減しやすいです。

- 長時間のスマホ・テレビは控える: 目を酷使すると血流が良くなりすぎて、腫れが強くなります。

- 頭を少し高くして寝る: 寝る時は枕を重ねるなどして、頭を少し高くすると、顔に血液が溜まるのを防ぎ、翌朝のむくみを軽減します。

- 入浴、運動、飲酒は避けてください。(代謝が上がりダウンタイムが延長するおそれ)

- 洗顔、全身シャワー、日常生活は可能です。

【翌日】腫れや内出血の「ピーク」

- 翌朝の腫れは術当日より強い: 起きた直後が最も腫れていますが、日数が経過するうちに少しずつ落ち着きます。

- 引き続き冷却を: 今日までこまめに冷やすと、明日以降の回復が早まります。

- 下を向かない: 料理や掃除、重いものを持つなど、下を向く動作はなるべく避けてください(目元に圧力がかかります)。

- 引き続き入浴、運動、飲酒は避けてください。(代謝が上がりダウンタイムが延長するおそれ)

- 洗顔、全身シャワー、日常生活は可能です。

【3日目〜1週間】回復を実感する時期

- 温めるのはNG: まだ熱感が残る時期です。長風呂や激しい運動、多量の飲酒は控えましょう。

- アイメイク・コンタクト: 傷口の安静のため、1週間後から再開してください。

- 短時間の入浴、軽い運動(ウォーキングなど)、少量の飲酒(1杯程度)であれば可能です。ただし引き続き避けた方がダウンタイムの軽減は早くなります。

【1週間〜2,3週間】個人差により若干の腫れや内出血が持続する時期

- 通常の日常生活は可能: 特に生活の制限はありません。(食事、飲酒、運動、メイク、コンタクトなど)

【1か月〜2,3か月】微細な腫れの影響が落ち着いていく時期

- 3か月程度の期間: 腫れが完全に落ち着き組織が定着するにはおよそ2~3か月程度かかります

処方薬について

| お薬の種類 | 期間 | 使い方 | ポイント |

| 抗生剤(内服) | 3日間 | 朝・昼・夕食後 | 感染を防ぐため、飲み切ってください。 |

| 抗生剤(点眼) | 3日間 | 1日2-3回 | 目の中を清潔に保ちます。 |

| 痛み止め | 3日間 | 痛む時のみ | 我慢せず飲んでOK。痛くなければ不要です。間隔は6時間以上あける。 |

ダウンタイムの症状と「安心の補足」

「これは異常かな?」と不安になりやすい症状も、正常な治癒の過程です。

| 症状 | 補足説明(一般的な経過) |

| 腫れ・むくみ | 術後翌日がピークです。泣きはらした後のような状態になりますが、1週間で6-7割程度は落ち着きます。 |

| 内出血(あざ) | 目元が紫色になることがありますが、1週間程度で徐々に軽減し黄色っぽくなり、およそ2週間程度でさらに軽減します。重力の影響で少し下の頬の部分に移動します。 |

| 血混じりの涙・めやに | 術後、涙にピンク色の血が混じったり、目やにが増えることがあります。腫れが強く、傷口が塞がる前の期間の自然な反応です。清潔なティッシュでそっと吸い取ってください。 |

| 目の中の赤み | 白目が赤くなる(結膜下出血)ことがありますが、視力には影響しません。お顔の「あざ」と同じで、1〜2週間で自然に軽減します。 |

| ゴロゴロ感 | まぶたの裏の傷口が治る際の刺激です。数日で気にならなくなります。無理にこすらないようにしましょう。 |

リスク・合併症について

感染症:

術後数日経っても「熱感が強くなる」「痛みが激しくなる」「膿が出る」といった場合は、抗生剤での治療を行います。

皮下出血の溜まり(血腫):

片目だけが急激に強く腫れ上がった場合は、溜まった血を出す処置が必要になることがあります。

左右差・凹凸:

腫れの引き方には左右差が出るため、数週間は非対称の程度が強く見えることがあります。2-3ヶ月ほどかけてなじむことがほとんどですが、左右差や凹凸が残る可能性もあります。

小シワの目立ち:

ふくらみが軽減することで、皮膚に余裕ができ、小ジワがやや目立つように感じることがあります。

※すぐにクリニックへ連絡すべき症状

以下の場合は、診察が必要なサインです。当院までご連絡ください。

- 片目だけが急激に、パンパンに腫れ上がってきた。

- 痛みがどんどん強くなり、処方された痛み止めが全く効かない。

- 視界が急激に暗くなった、あるいは極端に見えにくくなった。

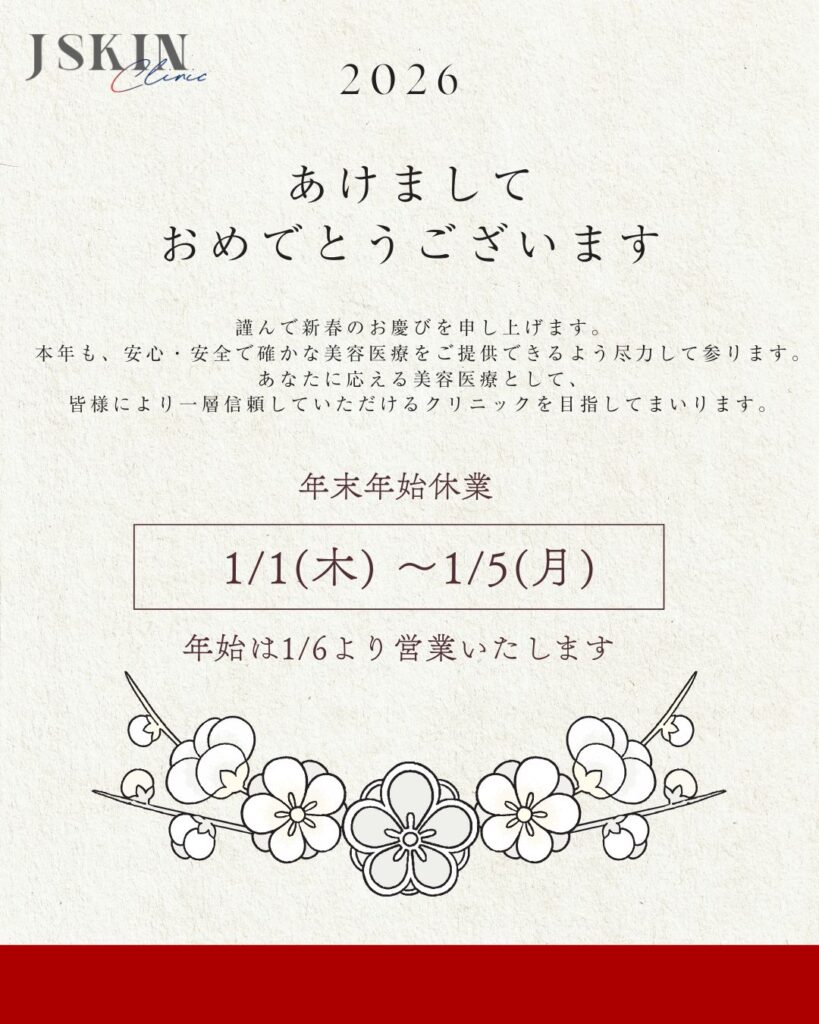

新年あけましておめでとうございます。

旧年中は多くの患者様にご来院いただき、厚く御礼申し上げます。

新しい年を迎え、皆様におかれましては健やかな日々をお過ごしのこととお慶び申し上げます。

本年も、皆様お一人おひとりの「美」と「健康」に寄り添い、より質の高い美容医療をご提供できるよう、スタッフ一同技術の向上に努めてまいります。

お肌のお悩みや、今年こそ挑戦したい施術などがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

JSKINクリニック

平素より当クリニックをご利用いただき、誠にありがとうございます。

1月の営業日をお知らせいたします。

定期休診日:

- 毎週月曜日・木曜日

年末年始休業: - 1月1日(木)~1月5日(月)

臨時営業日: - 1月13日(月)

- 臨時休診日:

- 1月14日(火)

変更により、ご不便をおかけする場合もございますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

なお、その他の診療時間につきましては、従来通り下記の通りとなります。

営業時間:10:10~18:30(最終受付17:50)

ご不明な点やご質問がございましたら、下記までお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先:

電話:03-6820-0627

今後とも、最高品質の美容医療サービスをご提供できるよう、スタッフ一同努めてまいります。引き続きのご愛顧を心よりお願い申し上げます。

JSKINクリニック

痛みが少ない毛穴治療はあるのでしょうか。毛穴トラブルを改善したいものの、痛みが不安で踏み切れないかたもいらっしゃいますよね。

本記事では、痛みの少ない毛穴治療について紹介します。施術による痛みを抑える方法も紹介しますので、ぜひご覧ください。

痛みの少ない毛穴治療の種類

毛穴治療は、チクチクとした痛みを感じることがあります。ただし、麻酔クリームによって痛みの軽減が可能です。麻酔クリームや麻酔テープなどが使えて、痛みを抑えられる毛穴治療には、次のような種類があります。

- ブレッシング(次世代ポテンツァ)

- ケミカルピーリング(サリチル酸ピーリング)

- オリディア(次世代ジュベルック)

- 再生医療

施術の概要や痛みについて紹介します。

ブレッシング(次世代ポテンツァ)

次世代ポテンツァとも呼ばれるのが、韓国の美容医療技術から生まれたブレッシング(BLESSING)です。従来の方法と比べるとダウンタイムが圧倒的に短く、施術後は数時間から数日で日常生活に戻れます。

ブレッシングに使われているのは、極細針の傾斜ニードルです。施術時に痛みがある場合、必要に応じて設定を調節できます。麻酔クリームを使用するため、施術時の痛みはあまり感じないでしょう。オプションで、笑気麻酔やブロック麻酔の併用も可能です。

刺激を避けるために施術当日はメイクや洗顔を避け、ぬるま湯ですすぐ程度に留めることをおすすめします。アルコール成分を含むスキンケア用品の使用も避けましょう。

毛穴・ニキビ跡の悩みにアプローチする美肌施術

ケミカルピーリング(サリチル酸ピーリング)

ケミカルピーリングは、種類によって期待できる効果に違いがあります。毛穴トラブルに効果的な施術が、サリチル酸ピーリングです。お肌の状態にもよりますが、サリチル酸ピーリングによる痛みはほとんどありません。ただし、施術中は多少ピリピリとした刺激を感じることがあります。ケミカルピーリングのなかでも、痛みや赤みが少ない施術です。サリチル酸ピーリングの施術は、麻酔なしで受けられます。

ピリピリとした刺激も、通常は薬剤を拭き取ると落ち着くでしょう。施術当日からメイク可能ですが、赤みがある場合は控えてください。ピーリング後は肌が乾燥しやすくなるため、しっかりと保湿しましょう。

オリディア(次世代ジュベルック)

ジュベルックの進化版として注目されるオリディアは、毛穴トラブルのほか、小ジワやほうれい線の凹みなどに効果的な施術です。オリディアの施術時にはチクッとした痛みがあります。感じ方には個人差があるものの、注射による痛みであるため、我慢できる程度です。

麻酔クリームを使うため、オリディアによる痛みは最小限に抑えられます。

再生医療

再生医療も、毛穴治療の選択肢のひとつです。再生医療では、耳の後ろから採取した細胞を培養して、肌の気になる部分に注入します。採取する皮膚はごく少量で、縫合は不要です。皮膚の採取では麻酔を使用するため、痛みはありません。細胞移植時も、表面麻酔などを使うことから、ほとんど痛みは感じないでしょう。

産毛の医療脱毛での痛みはどのくらい?

太い産毛によって毛穴が黒ずんで見えるなら、医療脱毛で改善がめざせます。ほかの施術と比べると、産毛を医療用レーザーで脱毛するときの痛みは強めです。

産毛はメラニン色素が少ないため、医療用レーザーが反応しにくく、痛みを感じやすくなります。また、顔は皮膚と骨が近いことも、痛みを感じやすい理由のひとつです。

ただし、クリニックによっては医療用脱毛も麻酔で痛みを軽減できます。毛穴の黒ずみ解消を目的に医療脱毛を検討している場合は、痛みについて相談しておくとよいでしょう。

毛穴治療の痛みを抑える方法

クリニックでは、毛穴治療の痛みを軽減できるよう配慮しながら施術を行っています。とはいえ、痛みの感じ方は人それぞれです。肌の状態によって、痛みが強く感じられてしまうこともあるでしょう。

毛穴治療の痛みを抑える方法を4つ紹介します。

麻酔を使用する

毛穴治療の痛みを抑える代表的な方法のひとつが、麻酔です。多くの施術では、表面麻酔を使って痛みの軽減を図ります。また、施術によってはオプションで麻酔を追加することも可能です。毛穴治療で使われることの多い麻酔には、表面麻酔のほか、笑気麻酔やブロック麻酔があります。

表面麻酔とは

表面麻酔とは、局所麻酔の一種です。クリームを塗るタイプとテープを貼るタイプがあり、一時的に皮膚表面の感覚を麻痺させる効果があります。

表面麻酔の効果が出るまでの時間は、20~30分です。効果は1~2時間続きます。クリームを塗ったりテープを貼ったりした部分以外には影響がありません。

笑気麻酔とは

笑気麻酔とは、鎮静作用があるガスを吸入する方法のことです。ガスの吸入により、痛みや不安を感じにくくなる効果があります。痛みに対する不安が強いなら、笑気麻酔の使用が向いているでしょう。表面麻酔と違い、吸入をやめるとすぐに効果が切れます。

ブロック麻酔とは

ブロック麻酔とは、神経の根元に麻酔薬を注入して痛みを抑える方法です。注射時や薬剤の注入時には痛みがあります。ただし、すべての施術にブロック注射が使えるわけではありません。頬や額など、使用できる場所が限られます。

痛み止めを服用する

施術後も痛みが続く場合は、クリニックで処方された痛み止めで抑えられます。ただし、ほとんどの治療は、施術後の痛み止めは不要です。痛みに対する不安が強いかたは、痛み止めを処方してもらえるかカウンセリングで相談してみましょう。痛み止めが処方された場合は、医師の指示に従って服用してください。

冷却する

施術後の痛みや腫れを抑えるには、アイシングが効果的です。症状を抑えるために、施術当日・翌日は患部を冷やしてください。市販の冷却シートは冷却効果が弱いため、アイシングには不向きです。保冷剤を清潔なタオルに包み、10~15分ほど患部にあてましょう。

激しい運動や入浴を控える

ブレッシングやダーマペンなどによる毛穴治療を受けたら、数日のあいだ激しい運動や入浴を控えましょう。血行を促進させると、炎症が悪化してダウンタイムの症状が強く出てしまうおそれがあるためです。飲酒も血行を促進させてしまうため、施術後数日は控えることをおすすめします。

肌が回復するよう、十分な睡眠と水分補給を行ってください。

毛穴・ニキビ跡の悩みにアプローチする美肌施術

毛穴治療の痛みが不安ならカウンセリングで相談

毛穴治療は施術中に痛みがあるものの、麻酔クリームによる軽減が可能です。施術によっては、オプションで笑気麻酔やブロック麻酔なども利用できます。そのため、痛みを心配し過ぎる必要はありません。

治療を検討中で痛みが不安なかたは、一度クリニックのカウンセリングで相談してみましょう。

「まぶたが重くて見えづらい」「まぶたが腫れぼったく見える」とお悩みではありませんか。まぶたが重いと、視野が狭くなって日常生活で不便です。顔の印象が変わったことでお悩みのかたも多いでしょう。

本記事では、まぶたが重いと感じる原因や改善方法を紹介します。悩みを解消するために、ぜひ内容をチェックしてみてください。

まぶたが重いと感じる原因

「まぶたが重い」と感じる原因は、ひとつではありません。原因には、以下のようなものがあります。

- 寝不足や質の悪い睡眠

- むくみ

- ものもらい(麦粒腫)

- 脂肪

- まぶたの構造

- 蒙古ひだ

- 眼瞼下垂

おもな原因について、くわしく見ていきましょう。

寝不足や質の悪い睡眠

まぶたが重い原因のひとつが、寝不足や質の悪い睡眠です。十分な睡眠がとれていないと自律神経のバランスが乱れて血流が悪くなり、むくみを引き起こします。一時的にまぶたが重いと感じるなら、睡眠が原因となっている可能性が高いでしょう。

寝不足や質の悪い睡眠は心身に大きな影響を与えるため、注意しなくてはなりません。

むくみ

生活習慣による「むくみ」でまぶたが重くなることもあります。まぶたにむくみが起こるのは、血液やリンパの流れが滞り、水分が溜まってしまうためです。

むくみには次のような原因が考えられます。

- 塩分の過剰摂取

- 運動不足

- 冷え

また、女性は生理開始前に黄体ホルモンが増え、むくみが生じることもあります。

ものもらい(麦粒腫)

ものもらいも、まぶたが重くなる原因です。正式名称は「麦粒腫(ばくりゅうしゅ)」で、細菌感染によって引き起こされます。涙や汗の分泌腺や毛穴から細菌が入り、感染して化膿した状態です。

ものもらい(麦粒腫)になると、軽度の痛みやかゆみが出ることもあります。

脂肪

脂肪が多いことも、まぶたが重いと感じられる原因です。体重が増加するとまぶたにも脂肪がついて、腫れぼったく見えることがあります。二重のラインが見えにくくなり、一重になることもあるでしょう。

もともと眼窩脂肪が多く、まぶたが重いかたもいらっしゃいます。

まぶたの構造(一重・奥二重)

一重や奥二重のように、まぶたの構造によって重く見えてしまうこともあります。一重だと目が小さく平坦に見えがちです。また、二重幅の狭い奥二重も、まぶたが重く見える場合があります。

蒙古ひだ

「蒙古ひだ(内眼角贅皮)」とは、目頭の上側に被さっている皮膚のことです。被さっている部分が大きいと、目が小さく見えることがあります。蒙古ひだは、日本人を含むモンゴロイド系の人種に見られる構造です。

ただし、蒙古ひだは加齢によってなくなり、状態が改善されることがあります。

眼瞼下垂

眼瞼下垂になると、まぶたが重く垂れ下がって視野が狭くなります。眼瞼下垂の種類は、大きくわけると以下の2つです。

- 先天性眼瞼下垂

- 後天性眼瞼下垂

先天性眼瞼下垂とは、生まれつきまぶたが十分に開けられない状態のことをいいます。

後天性の眼瞼下垂が起こるのは、加齢やコンタクトレンズの使用、目の手術などが原因です。筋肉や腱膜が衰えたり弱くなったりすることで、まぶたを持ち上げられなくなります。

加齢による眼瞼下垂は自覚症状が少ないため、初期の段階では気づかないことも多いでしょう。症状が進むと、視野が狭くなり、眠そうに見えたり二重幅が変わったりします。

まぶたが重いときの改善方法

まぶたが重い・腫れぼったいときの改善方法は、原因によって違います。原因によっては、クリニックでの治療が必要になるかもしれません。どのような改善方法があるか紹介しますので、ぜひご覧ください。

質のよい睡眠をとる

まぶたが重いときは、まず質のよい睡眠を心がけましょう。長時間眠るだけでなく、質のよい睡眠をとることが大切です。睡眠の質を向上させるには、次のような方法があります。

- 適度に運動する

- 就寝2~3時間前に38~40度のお湯に浸かる

- 寝室の温度や湿度を調整する

- 就寝前はパソコンやスマートフォンの使用を控える

軽い運動は睡眠の質を高める効果に期待できます。就寝2~3時間前に入浴する方法も効果的です。38~40度のお湯にゆっくり浸かりましょう。寝室の温度や湿度も重要です。室温は16~26度、湿度は50~60パーセントに保つと、快適な睡眠につながります。入眠の妨げとなるため、就寝前のパソコンやスマートフォンの使用はなるべく控えましょう。

生活習慣を見直す

むくみによってまぶたが重い場合は、生活習慣の見直しが効果的です。塩分を控え、適度に身体を動かすと、むくみの解消につながります。

血流の低下や冷えでむくみが生じている場合は、目の周りを温める方法もおすすめです。ホットタオルを使って、目の周囲を温めてみましょう。

眼科で治療を受ける

ものもらい(麦粒腫)は、眼科で治療を受けましょう。治療では、抗生物質を使用します。化膿が進んでいる場合は、切開が必要になるかもしれません。治療によって化膿が治まると、まぶたの腫れも落ち着きます。

体重を落とす

脂肪によるまぶたの重さは、体重を落とすと解消できる可能性もあります。体重が落ちるとむくみが解消されるためです。とはいえ、無理なダイエットはおすすめできません。食事量の見直しや運動などで、無理なく体重を落としましょう。

美容形成外科クリニックで手術を受ける

一重・脂肪・蒙古ひだ・眼瞼下垂などが原因でまぶたが重い場合は、クリニックでの手術で改善できます。手術後はダウンタイムにより腫れや痛みなどの症状が出るものの、短期間で根本的な改善がめざせるでしょう。

おもな方法について、どのようなものがあるか紹介します。

一重や奥二重が原因の場合:二重整形

一重や奥二重でまぶたが重く見えているのなら、二重整形で改善できます。二重整形の種類は、埋没法と切開法の2つです。

- 埋没法……糸を使って二重を作る

- 切開法……切開で二重を作る

埋没法はダウンタイムが短いものの、糸がとれるともとに戻ります。切開法は半永久的な効果に期待できますが、もとには戻せません。

施術を受ける際は、メリットとデメリットの両方を考慮して選びましょう。

眼瞼下垂が原因の場合:眼瞼下垂手術

眼瞼下垂でまぶたが重い場合は、手術で治療できます。

視野が狭くなって日常生活に支障が出ている状態であれば、保険適用での手術が可能です。機能面で問題がない場合も、自由診療で手術が受けられます。

眼瞼下垂は自然に治る病気ではありません。進行すると、頭痛や肩凝りなどの症状が出ることもあります。

眼瞼下垂が考えられる場合は、一度クリニックで相談してみましょう。

まぶたが重いときは原因に合った改善方法を

「まぶたが重くて見えづらい」と感じているのなら、原因に合った改善方法を試してみましょう。寝不足や質の悪い睡眠、むくみなどが原因なら、セルフケアで改善がめざせます。ものもらい(麦粒腫)ができている場合は、治療で症状が落ち着くと改善されるでしょう。

一重や蒙古ひだ、眼瞼下垂などが原因の場合は、クリニックでの治療が必要です。セルフケアで改善しない場合は、クリニックで医師に相談してみましょう。